「育児や介護と仕事の両立は難しい」

そう考えている従業員や、これから入社を検討する求職者も少なくないでしょう。

しかし、働き方の選択肢は広がり、企業に求められる役割も変化しています。

2025年10月、育児・介護休業法がさらに改正されることをご存知でしょうか。

今回の改正は、企業にとっても対応が必須となる重要な内容です。

従業員が安心して働き続けられる環境を整えることは、優秀な人材の確保や定着にも直結します。

本記事では、2025年10月施行の法改正のポイントと、企業が今から取り組むべき対応について解説します。

2025年10月から義務化される主な改正内容

1.|育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の義務化

これまで企業ごとの任意だった3歳から小学校就学前のお子さんを持つ従業員への支援が、今回の改正で義務化されます。

企業は、以下の5つの選択肢の中から2つ以上を選んで制度として導入する必要があります。

① 始業時刻等の変更:フレックスタイム制や時差出勤制度など

② テレワーク等:月10日以上利用可能なテレワーク制度

③ 保育施設の設置運営等:企業内保育施設やベビーシッター費用の負担など

④ 養育両立支援休暇:年10日以上取得できるもの

⑤ 短時間勤務制: 1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

💡ポイント

・従業員は、企業が導入した2つ以上の措置の中から1つを選択して利用できます。

・企業は、制度導入にあたり、従業員の過半数を占める労働組合などから意見を聴取する必要があります。

・制度の利用を控えさせるような言動や、制度利用を理由とした不利益な扱いは厳しく禁止されます。

2.|個別の周知・意向確認と配慮の義務化

2つ目のポイントは、「個別の周知・意向確認と配慮」の義務化です。

今回の改正では、3歳未満の子を養育する従業員に対し、子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に以下の対応を個別に行う義務が課せられます。

📌周知する内容

・企業が選択した柔軟な働き方制度(上記の5つのうち2つ以上)

・対象措置の申出先

・所定外労働、時間外労働、深夜業の制限制度

この周知・確認は、面談や書面、FAX、電子メールなどで行うことが可能です。

3.| 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化

本人または配偶者の妊娠・出産を申し出たとき、そして子が3歳になるまでの1年間、企業は従業員に対して、仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取し、必要な配慮をすることが義務付けられます。

📄 聴取する内容の例

・勤務時間帯や勤務地

・両立支援制度等の利用期間

・仕事内容や業務量、労働条件の見直し

これらの内容を踏まえて、企業は勤務時間や勤務地の調整、業務量の見直し、短時間勤務制度の利用期間延長など、個別の状況に応じた配慮を行うことが求められます。

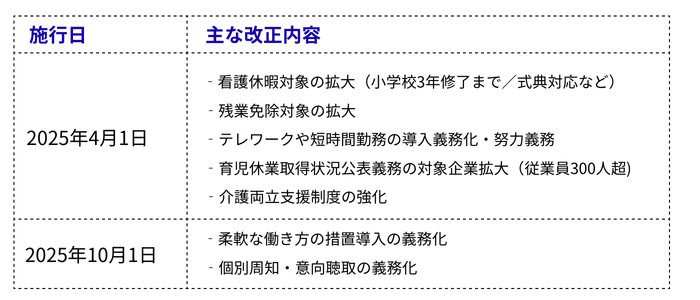

改正全体の背景(2025年4月まで施行済の内容も含む)

2024年5月に成立した育児介護休業法等の改正により、以下のように段階的に制度が拡充されています。

まとめ

2025年10月施行の育児・介護休業法改正は、子育て中の従業員が安心して働き続けられる環境を整えるための重要な一歩です。

企業にとっては、柔軟な働き方を実現する新しい制度の導入が求められますが、これは従業員エンゲージメントを高め、企業の持続的な成長を支えるための投資でもあります。

今回の改正を機に、働き方を見直し、より従業員に寄り添った魅力的な職場づくりを推進していきましょう。