近年、転職市場の流動性が高まり、優秀な人材の“リテンション(引き止め合戦)”が激化しています。

一方で、給与アップなどの条件提示では引き止め効果が限定的であり、むしろ企業ブランドや職場への信頼を損なうケースも増えています。

本記事では、最新調査をもとに「2025年の引き止めトレンド」と「採用担当者がとるべき現実的な対応策」を整理します。「人材を手放さない組織づくり」「引き止めに依存しない採用戦略」を考えるうえで、ぜひ参考にしてください。

なぜ今、引き止めが“効かなくなった”のか

ある最新調査では、引き止め策に屈せず転職を思いとどまる人はわずか1割未満に留まります。

「給与を上げる」「ポジションを提示する」といった従来型の引き止め策は、ほとんど効果を持たなくなっているのが現状です。

背景には、以下の3つの変化があります。

・キャリア価値観の多様化

安定よりも“成長実感”や“自己実現”を優先する層が増加

・市場選択肢の拡大

リモート求人や副業容認など、転職リスクが低下し、企業への依存度が低下。

・職場への信頼性低下

「辞めるときだけ好条件を出す会社」への不信感がSNSなどを通じて広がる

つまり、引き止めに頼る組織運営そのものが、今の人材市場では逆効果になりつつあるのです。

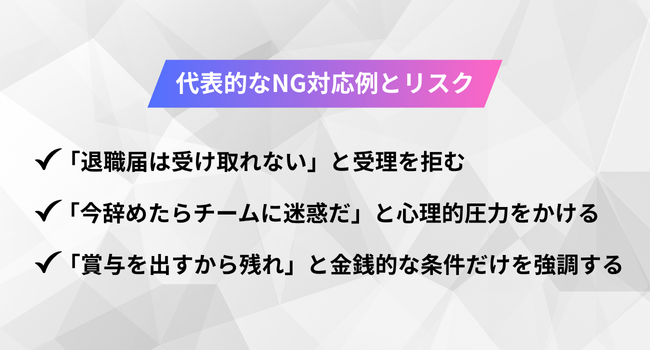

企業が避けるべき「NG引き止め」とそのリスク

引き止め対応の中には、法的・倫理的に問題のあるケースも見られます。

これらの対応は、一時的な人員流出を防ぐどころか、組織全体の定着率と信頼性を破壊します。

これらの行為は、民法(退職の自由)や労働基準法に抵触するだけでなく、パワーハラスメント認定のリスクを伴います。

2024年の調査では、約2割の従業員が不当な引き止めを経験したと回答しており、SNS上でも企業名が拡散するケースが増えています。

採用広報・ブランド戦略の観点からも、誠実な対応こそがリスクヘッジとなります。

引き止めに頼らない“定着力の高い組織”とは

転職意思が出てから慌てて対応するよりも、「辞めたい」と思わせない環境設計が何よりも重要です。

これは、優秀な人材を惹きつけ続けるための「攻めのリテンション戦略」です。

具体的には以下の施策が効果的です。

①「退職前」ではない定期的なキャリア対話の仕組み化

退職意思表明前に「キャリアの方向性」や「不満要因」を把握し、手を打てる場を設ける。

👉 1on1やキャリア意向ヒアリングの実施を義務化。

② キャリアパスと報酬制度の“明快化”

「どのように成長できるのか」「報酬がどう連動するのか」が不透明だと、転職意欲が高まりやすい。

👉 評価制度の徹底的な可視化とキャリアロードマップの明示。

③ 感情論に陥らない、「キャリア」に寄り添うマネジメント

「なぜ辞めたいのか」ではなく「どうありたいのか」を聴く姿勢が重要。感情的な説得ではなく「共感と尊重」が定着率を高める。

👉 マネージャー層への、傾聴とキャリアコーチング研修の導入。

これらを通じて形成されるのが、“引き止めなくても残りたい”と思える真に強い組織文化です。

まとめ|2025年は「引き止めより、納得感のある職場づくり」へ

転職時の引き止めは、もはや“最後の手段”ではなく、“時代遅れの対応”になりつつあります。

重要なのは、従業員が「この会社にいる方が成長でき、自己実現できる」と感じる仕組みを整えることです。

採用担当者は、採用後のオンボーディングやキャリア支援まで視野に入れた一貫した人材戦略を再設計すべき時期に来ています。

貴社のリテンション戦略は、本当に時代に即したものになっているでしょうか?