「求人を出しても人が集まらない」「採用してもすぐに辞めてしまう」

―多くの企業が深刻な人手不足に直面しています。

これは単なる採用難ではなく、企業の成長を阻む大きな課題です。

なぜ人手不足がこれほど叫ばれているのか、そしてどの業界で深刻なのか、最新データをもとに解説します。

業種別|人手不足が特に深刻な7業界

まず全体感として、2025年4月時点で約51%の企業が「正社員の人手不足」を感じており、

非正社員においても約30%と高止まりしています。

帝国データバンクや大手調査機関による報告では、以下の7業界で人手不足感が非常に高く、構造的な課題が見られます。

・情報サービス(IT・システム開発)

正社員の約70%が不足感。SEを中心に慢性的な人材難が続いています。

・建設業

約70%が不足。高齢化と若手不足が顕著です。

・運輸・倉庫・郵便

約66%の企業が不足。ドライバーや倉庫作業員が枯渇しています。

・医療・福祉

介護・看護人材の供給が追いつかず、構造的な不足に直面しています。

・宿泊・飲食サービス

非正社員採用でも高い不足感。サービス職の人材が不足しています。

・学術研究/専門/技術サービス

高度な専門人材が求められるものの、応募者が集まりにくい状況です。

・その他サービス業(警備・メンテナンス・清掃等)

比較的安価な労働力が求められる分野で、採用に苦戦しています。

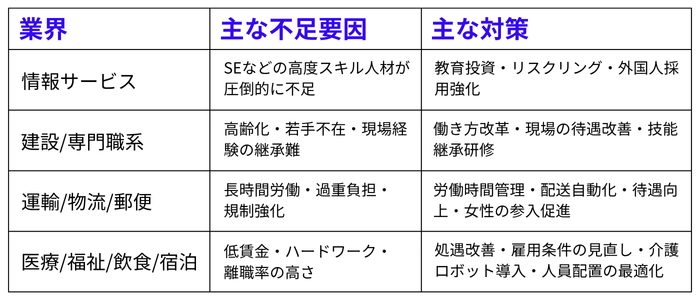

業種により異なる“人手不足の典型パターン”

人手不足の背景には、業種ごとに異なる典型的なパターンが見られます。

・技術・専門職系(情報通信・建設・専門サービス)

スキルや資格が求められるため、「スキル不足」が原因で必要な人材の供給が追いついていない傾向があります。

・労働集約系(運輸・飲食・宿泊・医療・清掃)

賃金水準が比較的低い、あるいは労働時間が長いなどの要因により、人が定着しにくく、慢性的な人材不足に陥っています。

💡 対策と市場背景

人手不足の状況に対し、以下のような対策や市場の動きが見られます。

▼賃上げの動き

労働力不足が顕著なため、特に新卒の初任給は大幅に上昇しています。

▼自動化・AI活用

物流、宿泊、農業などの分野では、省力化技術やAIの導入が進んでいます。

しかし、中小企業やサービス業では、依然として人手に依存しているのが現状です。

▼高齢化の構造要因

労働人口の減少に伴い、人材供給の不足は一時的なものではなく、中長期的な構造問題として認識されています。

業界別の本質的な課題と主な対策

🔚 総まとめ

現在、日本企業の半数以上で人手不足が常態化しており、特に建設、IT、物流、サービス業界で顕著です。

この根本原因は、労働人口の減少と業界ごとの構造不一致(スキル、賃金、労働環境)にあります。

対策としては、賃上げ・待遇改善、自動化導入、外国人材受け入れ拡大などの複合的な施策が急務となっています。

この記事が、日本における人手不足の現状を理解する一助となれば幸いです。